インタビュー

会計業務効率化プロジェクト & 次期研修管理システム導入プロジェクト

プロジェクトの進め方は「トップダウン型」と「ボトムアップ型」に分けることができます。

トップダウン型は経営層や発注組織が主導し、全体方針や目標を定めて進める方法であり、一方のボトムアップ型は、利用者や現場の声を丁寧に拾い上げながら最適な方法を模索していくアプローチです。

当社ではどちらのタイプのプロジェクトにも主導的に関わり、グループ全体や現場の課題解決に取り組んでいます。

今回のインタビューで取り上げる「会計業務効率化プロジェクト」はトップダウン型、「研修管理システム導入プロジェクト」はボトムアップ型の事例です。

トップダウン型・ボトムアップ型の両方のプロジェクトに携われるのは、当社ならではの魅力の一つといえるでしょう。

業務の進め方も一様ではなく、ゴール設定から任される場合や、顧客から挙がった課題を分析し提案を求められることもあり、指示通りに動くだけでなく自ら考え行動できる環境が整っています。

また、グループ全体を対象とした大規模プロジェクトに関われる点も、大きなやりがいにつながります。

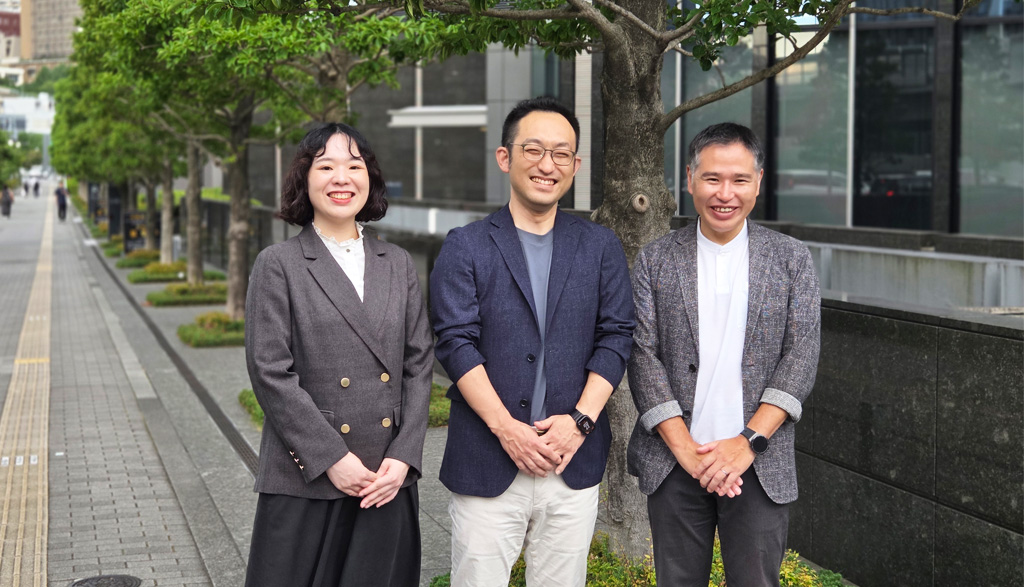

プロジェクトメンバー

[会計業務効率化プロジェクト]

N.K.さん

プロジェクトマネージャー

業務システム2部 部長

[会計業務効率化プロジェクト]

Y.R.さん

プロジェクトメンバー

業務システム2部

会計販売管理システムグループ

[次期研修管理システム導入プロジェクト]

S.Y.さん

プロジェクトリーダー

業務システム1部 副部長

兼 企画推進グループ グループマネージャー

所属部門、役職は取材当時の表記です。

会計業務効率化プロジェクト

プロジェクトの概要

グループ全体の業務効率化という大きな目標のもと、EPSグループではさまざまなプロジェクトが進行していますが、本プロジェクトはその中の会計領域の効率化を推進する取り組みです。

2021年以降、グループのシェアード化により各社の管理系業務が当社に集約され、管理系職種の人材が集まってきたことで、それまで各社ごとに異なっていた業務プロセスの統一が求められるようになりました。こうした背景から本プロジェクトが始動しています。

現在、グループ13社が同じ経費計算システムを利用していますが、会社ごとにカスタマイズして運用されており、業務プロセスがバラバラになっています。本プロジェクトを通じて、各社の業務プロセスを整理・統一し、最適なシステムの再検討と導入を目指します。

プロジェクトは現在企画段階にあり、最終的なゴールは新システムの導入方針や内容についてグループ各社の合意を得ることです。

全社の合意を得るためには、各社の責任者や決裁者の方々にプロジェクトの意向や考えを正確に伝え、従業員に対し方針をしっかりと浸透させていただくことが重要です。

こうしたトップダウンのアプローチによってグループ全体が同じ方向を向き、一体感を持ってプロジェクトを推進できるよう努めています。計画からサービスインまで約2年を見込む、当社としても大規模なプロジェクトです。

プロジェクトの目的

本プロジェクトでは、経費精算業務の効率化を通じて、支払い業務のチェックや承認にかかる工数の削減、さらには管理部門のコスト削減を目指しています。

調査の結果、経費精算に多くのコストがかかっていることが判明したため、会計領域の中でもまずは経費精算業務から着手することとなりました。

対象は会計部門だけでなく、申請を行う部署や申請内容をチェックする部署も含め、経費精算に関わる一連の業務全体です。

申請時のミスを減らす仕組みの検討や、特に工数がかかっている承認フェーズにおける不要な承認の見直し、人手による作業を減らすシステムの導入、数値分析による業務改善など、多角的なアプローチで効率化を進めています。

広い視野で全体を見渡し、グループの最適化を目指す

プロジェクトマネージャー(N.K.さん)の役割・担当業務

プロジェクトマネージャーの役割は非常に幅広く、全体を見渡す立場だと考えています。

リソースやコスト、進捗などの管理に加え、全体スケジュールの策定や関係各社との交渉・調整も重要な業務です。

発注元であるEPSホールディングスの意向を踏まえつつ、当社の目指す方向性もご理解いただきながら、グループ全体が同じ方向を向いて進められるよう、説明や調整を重ねています。

そのため、グループ各社との協力体制の構築やプロジェクトチームの取りまとめ、業務指示など、プロジェクトを円滑に進めるための役割は多岐にわたります。

困難や課題

グループ全体の業務効率化や最適化を目指して取り組んでいますが、各社にはそれぞれ固有の事情や背景があり、意見のすり合わせが難航する場面も少なくありません。

どのような体制や方向性で進めれば双方にとって最善となるかを見極め、落としどころを整理・調整していくことは非常に難しくもあり、同時にきわめて重要な課題でもあります。

また、プロジェクトの目的は単なる合意形成にとどまらないため、対応すべき課題の優先順位やバランスの取り方にも慎重な判断が求められます。

業務改善を目指す以上、現状のやり方にとらわれず新しい方法を提示する必要がありますが、「今の自分たちには合わない」といった声が挙がることも少なくありません。

新しい方法の利点や有効性を丁寧に伝え、理解を得ることにも、今なお苦労しているところです。

課題解決のための工夫や対応

現状を細かく分析して本質的な課題を見極め、アプローチを変えることで課題がどのように変化するのかを可視化する地道なプロセスを重視しています。

「今」にこだわっている人を説得するには、「今」を深く理解しないといけません。

なぜ今その方法を選んでいるのか、どのような背景や目的があるのかを掘り下げて把握したうえで、現状(As Is)とあるべき姿(To Be)を整理し、納得いただける形で提示することが重要だと考えています。

成長と学び

グループ全体を支えるにはどうすべきかを常に考えながら取り組んでいるため、プロジェクトが進むにつれて自分の視座が着実に高まっていることを実感しています。

これが私にとって最も大きな成長であり、今後さらに求められる力でもあると感じています。

応募者へのメッセージ

特定の業務だけにフォーカスするのではなく、事業や会社全体を広い視野で捉え、組織や業務の根本的な課題に向き合い、解決することにやりがいを感じる方にぜひご応募いただきたいと考えています。

目の前の仕事をただこなすのではなく、「自分で会社を変えよう」と考えられる方と一緒に仕事ができれば嬉しいです。

プロジェクトマネージャーを目指す方にとっては、全体を俯瞰しながら状況に応じて適切な指示や判断ができる力が特に重要です。

経験が浅くても構いませんので、そうした役割に積極的に挑戦したいという意欲を持った方と、一緒に成長していきたいと考えています。

丁寧な情報収集に基づく資料で説得力を高める

プロジェクトメンバー(Y.R.さん)の役割・担当業務

プロジェクトメンバーとしての私の主な役割は、各社との対話を円滑に進めるための資料作成と、それに伴う調査や情報収集です。

現状調査では、各部署における経費精算の承認プロセスを確認しながら具体的な運用方法を把握し、関係部署のメンバーへのヒアリングを通じて課題を洗い出します。

その調査結果をもとに、「現状(As Is)」を可視化した資料を作成し、今後の承認フローの「あるべき姿(To Be)」や、その実現に向けた解決策など、方向性が定まった内容を整理・提示することを担当しています。

困難や課題

ヒアリングを進める中で、ユーザー自身が運用の全体像を把握しておらず、課題に気付いていないケースがあることが難しさの一つです。

責任者に話を聞いても「それは担当者でないと分からない」と言われ、担当者に確認しても業務が細分化・属人化していて現状の把握に時間がかかることも少なくありません。

また、前提となる知識が双方で一致していないために話がうまく噛み合わない場面も多く、情報を整理していく作業には苦労しています。

課題解決のための工夫や対応

より多くの情報を得るために、ヒアリングの際は質問の仕方を工夫しています。

たとえば「この運用方法で合っていますか?」と図を使って確認するだけでは、裏に隠れた別の運用が見えてこないこともあるため、基本的な運用方法を確認したうえで「この部分はこうだったりしませんか?」と、さまざまな角度から深掘りするよう心がけています。

また、利用者が作成した業務資料やマニュアルがあれば、そこからもできる限り情報を拾い上げるようにしており、実際に経費精算の申請や差し戻しの状況を1件ずつ確認するなど、資料やデータから言語だけでは把握しにくい情報を丁寧に集める地道な作業も大切にしています。

さらに、資料の作成にあたっては、双方が読むだけで必要な情報がすべて得られるように、前提知識などの取りこぼしやすい要素も盛り込み、情報の漏れがないよう努めています。

成長と学び

この数年は運用保守などの業務を中心に担当してきましたが、常にユーザーの視点を意識して取り組んできました。

今回のプロジェクトを通じて、一口に「ユーザー視点」と言っても、実はユーザーの中にもさまざまな立場や考え方があることを改めて学びました。

ユーザー自身の中で矛盾が生じていることもありますし、打ち出した方針に対して全く異なる意見が出ることもあります。

そうした状況で相手に納得していただくことは非常に難しいことです。まだ私自身はその調整役を担う立場ではないものの、事態を予測し説明のための材料を集めることには特に力を入れています。

応募者へのメッセージ

私自身、新卒で入社する前はITエンジニアという業務について漠然とした理解しかなく不安もありましたが、入社してみると一つずつ段階を踏みながら成長できる環境があり、入社前に「自分の可能性はきっとこのくらいだろう」と思っていたよりも、ずっと大きく、幅広い業務に挑戦できています。

多様な立場のお客様と接する中で、全体像を意識しながらご要望をまとめ、コミュニケーションを取る力が非常に重要だと実感しています。

また、システム開発や運用保守、そして企画業務においても、こちらの考えを正確にお伝えし了承をいただく工程が多く、そのための資料作成や根拠となる情報の確認を一つ一つ丁寧に行い、相手に納得していただくための地道な努力を受け入れられる方に、きっと向いている仕事だと思います。

次期研修管理システム導入プロジェクト

プロジェクトの概要

EPSグループの基盤事業の1つである治験支援業務に従事するスタッフには、薬機法に基づく規制遵守のための教育研修の受講、および医薬品・医療に関する知識の習得が求められます。これらの教育訓練の記録は、製薬企業や治験支援企業において適切に管理することが義務付けられており、その管理を担うのが「研修管理システム」です。

従来使用していた研修管理システムでは、製薬業界で広く参照されているコンピュータ化システムバリデーション(CSV)の考え方や、業界ガイドライン、グローバル規制要件への対応が難しくなったことを受け、新たなシステムの選定から導入までを担う本プロジェクトが始動しました。

約1年半にわたるプロジェクトでは、企画フェーズにおいてユーザーへのヒアリングを重ね、現場の要望や業務課題を丁寧に把握しながら柔軟性や拡張性を重視した最適な製品を選定しました。システム導入と並行して、利用者の意見を反映しながら業務プロセスの見直しと改善にも取り組んでいます。こうした現場起点の進め方は、ボトムアップ型の特徴の一つです。

プロジェクトの目的

本プロジェクトでは、製薬業界における最新の関係法規やグローバル規制要件に対応した研修管理システムを導入することにより、治験支援業務における教育訓練の記録管理の効率化を目指しています。

今回はグループ内の1社への導入ですが、製品導入にあたっては将来的なグループ全体への拡張性も考慮しており、グループ全体として最適な仕組みとなるかを俯瞰する視点が求められるプロジェクトでもあります。

良いシステムを ―― 立場や言語が違っても想いはひとつ

プロジェクトリーダー(S.Y.さん)の役割・担当業務

私はプロジェクトリーダーとして、顧客とシステムベンダーの橋渡し役を担っています。

企画フェーズでは、ユーザーの「こんな機能が必要」という声を丁寧に汲み取り、さまざまな製品の中から必要な機能要件を満たすものを調査・整理しながら候補製品を絞り込みました。

そのうえで、実際の業務にどのように適用できるかを分かりやすく可視化し、選定を推進していくことが主な役割です。

導入段階では、予算面も考慮しつつ最適なパートナー企業を選定し、協力して導入を進めています。導入する製品が海外の製品であるため、海外エンジニアとの連携も多く、ミーティングや相談等で英語によるコミュニケーションが必要となる場面もあります。

困難や課題

一番苦労したのは、顧客であるグループ会社の業務リーダーやシステムベンダーであるアメリカのエンジニアに正確に理解してもらうために、いかに分かりやすく伝えるかという点です。

業務やシステム運用に対する考え方や前提が異なることもあるため、相手の立場や背景を踏まえた説明を心がけています。

複雑な内容や新しい業務プロセスについては、図や資料を使って可視化し、イメージを共有することで共通理解を得られるような工夫も取り入れています。

課題解決のための工夫や対応

課題解決にあたっては、まず相手の話を丁寧に聞くことと、地道な確認を怠らないことを大切にしています。

すべてを一度に説明しようとすると、かえって伝わりづらくなってしまうため、伝えたいポイントを明確に絞り、シンプルな形で提示することを重視しています。

また、複数の案がある場合は、相手が受け入れやすいものを選んで提案するよう心がけています。

そのためには相手の立場や考えをしっかり理解し、「どの案が最も受け入れやすいか」を見極めることが重要です。

相手の話をよく聞き、ニーズや状況を把握したうえで、最適な提案ができるよう努めてきました。

成長と学び

私はもともとプログラマーとしてキャリアをスタートしましたが、プログラミングのように論理的に仕組みを組み立てる力があれば、企画の仕事にも十分に対応できることを実感しました。

組み立てる対象がプログラムか企画書かの違いだけで、企画に挑戦したいという気持ちがあれば自分にもできるのだと自信を持てるようになり、その結果、業務の幅が着実に広がっていることを感じています。

また、相手が日本人であっても海外の方であっても、「良いシステムを作りたい」という思いは共通していることに気づきました。国や立場を超えて同じゴールを目指し、一緒に取り組んだ経験は、今後の自分にとって大きな財産になると感じています。

応募者へのメッセージ

当社では、新しいことに挑戦できる機会が豊富にあります。システムの企画や開発だけでなく、コンサルティングなどの業務に携わる機会もあり、AIなど最新技術を活用したプロジェクトにも積極的に取り組んでいます。

こうした多様なフィールドでの経験を通じて、仕事の進め方や考え方を幅広く吸収し、自分らしいキャリアを築くことができます。

これまでのご経験に関わらず、意欲を持って成長したい方、チャレンジしたい方を歓迎しています。自分の可能性を広げたい方と、ぜひ一緒に働きたいと考えています。

最後に

グループのIT化と業務の最適化を推進する当社は、付加価値を提供しながらグループ内での存在感を高め、サービスの幅を着実に広げてきました。

グループの情報システムを担う立ち位置からスタートし、今では情報システム事業にとどまらず、シェアード事業としてグループの管理系業務を担う役割も加わり、グループ全体の根幹を支える事業へと進化を続けています。

このような変化の中で、共に挑戦し、成長していきたいという意欲ある方のご応募を心よりお待ちしています。